PICK UP ACTRESS 岡野真也

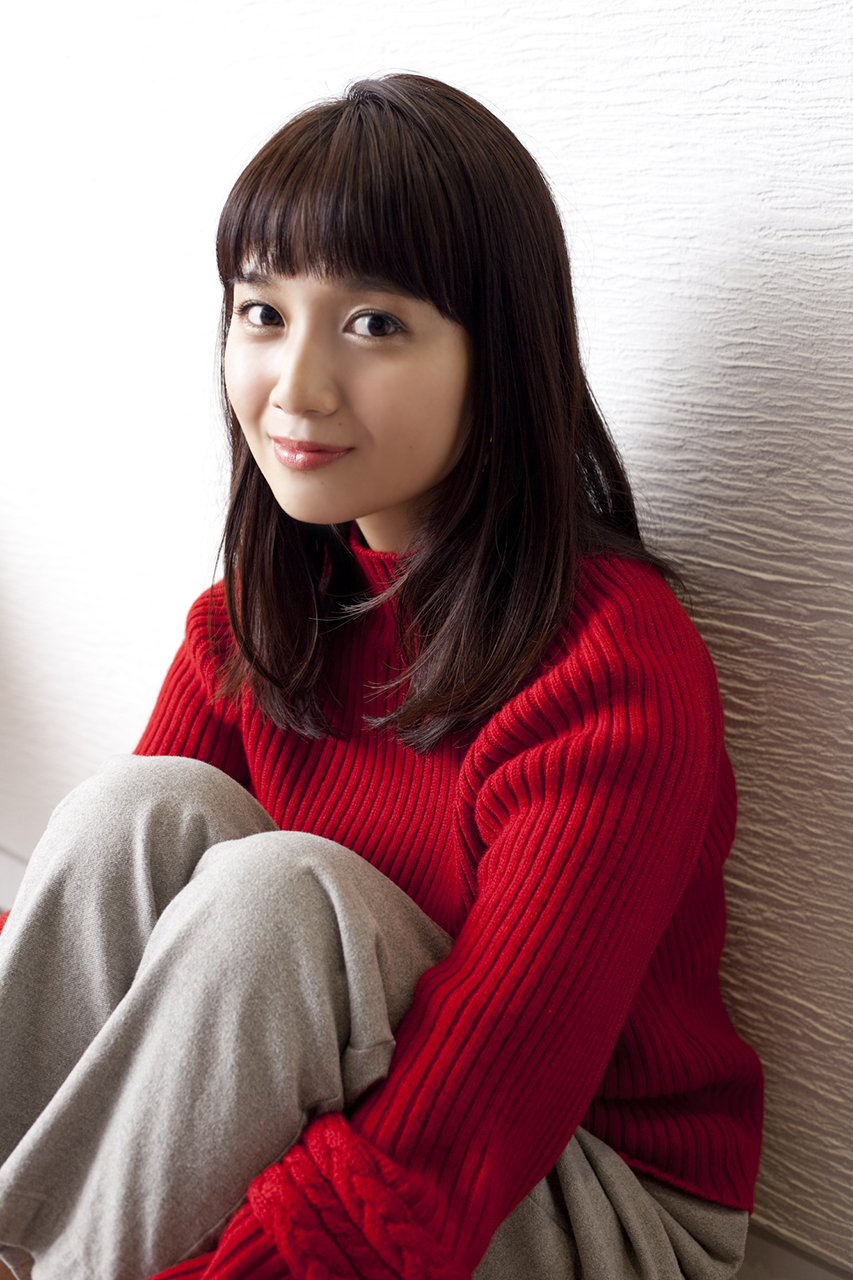

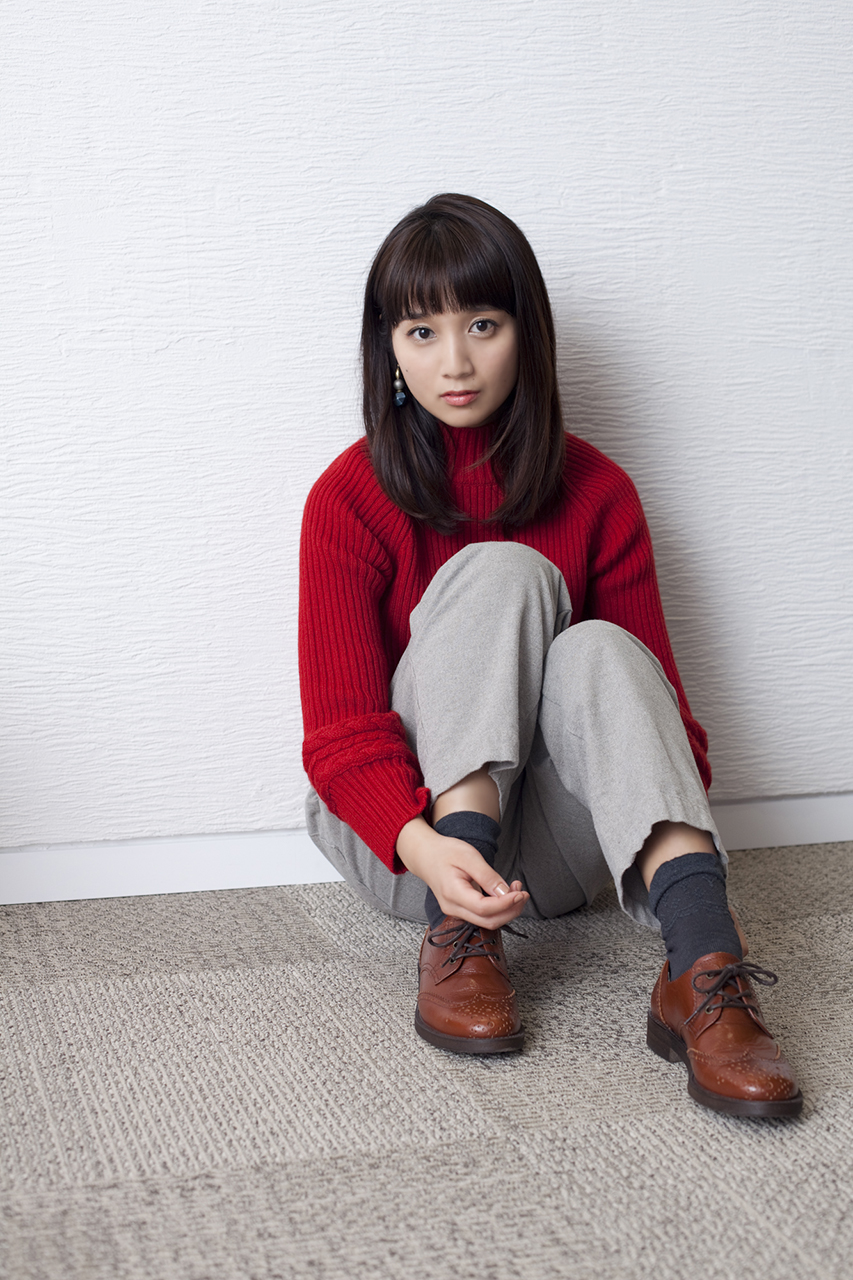

PHOTO=mika HAIR&MAKE=宇賀理絵

STYLING=瀬川結美子 INTERVIEW=斉藤貴志

衣裳協力 ニット=マノン/エムケースクエア(06-6534-1177)

パンツ=ティグル ブロカンテ(092-761-7666)

三つの家族を描く映画「ゆらり」に主演

31歳の母親時代と23歳の娘時代を演じる

――主演映画「ゆらり」は去年の6月に撮影したそうで、ブログで「島に行ってきます」と書かれていたときですね?

「はい。石川県の能登島というところで、1週間ぐらいで撮りました。泊まっていたのが和倉温泉で、海の見える露天風呂の温泉に毎日入れる環境でした」。

――現在、過去、未来がつながるストーリーで、岡野さんは”現在”で31歳の民宿の女主人、”過去”で女優の夢を諦めて実家の民宿に戻ってきた娘を演じました。分けて撮ったんですか?

「撮影の前半で現在、後半で過去という形でした」。

――初めて母親役を演じるに当たり、ご両親から自分の小さい頃の話を聞いたり、育児書を読んだとか。

「私は出産した経験がないので、演じた凛香が娘のゆかりを産んだときの不安とか、母親としての記憶を自分の母から聞いたことを頼りに構築しました。育児書も読んで、ゆかりを育てた記憶を自分のなかに蓄積させたかったんです」。

――つまり、直接的に母親らしい演技をする参考というより……。

「バックボーン作りですね」。

――その中で特に響いたお母さんの言葉はありました?

「私は長女なんですけど、中学で家族から手紙をもらう行事があって、そのときの母の手紙に『私はあなたを産んだことで1人の人間として強くなった。ありがとう』と書いてありました。母親になるとは、守らないといけないものが増えること。だから強くなる。『母親ってそういうものなんだ』と思いました」。

――凛香がゆかりをキツめに叱るシーンもありました。

「本当はキツくしたくないけど、そうしなければいけない状況だったので、彼女の葛藤は大切にしようと思ってました。全体的に母親というひとつの社会的役割を演じるバックボーンは構築しましたけど、岡野真也が演じる泉凛香なので。私が母親になったら、映画の中の凛香のようにすることも絶対あると思うから、そこは隠さずに出すつもりでした」。

――夫役の山中崇さんが岡野さんについて「母親のテンポや仕草を合間に試していた」とコメントされてました。そういう部分も意識したんですか?

「とにかく初めての母親役で不安だったので、形の面でもいろいろと大人の方を観察しました。たとえば歩き姿も、妊娠するとお腹が重いので重心が後ろになるんですね。それが出産後も残って、大股で歩く方が多いんです。そういうところがお子さんをお持ちでない方と違うので、調べて動きに取り入れたりはしました」。

――娘のゆかり役の子役の筧礼さんとは、うまく親子感が出たようですね。

「礼ちゃんのほうから私に寄ってきてくれた部分がありました。私の似顔絵と『よろしくね』と書いたお手紙をくれたり……。最初から人見知りを全然しないので、ありがたかったです。私のカメラで写真を撮ってあげたり、ずっと一緒にいた気がします」。

――演技の中でも、自分の母性に気づいたところはありました?

「はい。やっぱり子どもはかわいいですよね。お芝居をしているときには、カメラの向こう側に礼ちゃんの本当のお母さんがいても、こっち側では私が母親なので、愛情を持って接したつもりです」。

――民宿の女主人としての凛香は、テキパキした感じでした。

「もともと女優志望で意志ははっきりしていて芯が強く、ちょっと頑固なところもある女性だと思います。でも、あのお母さんに育てられただけに懐が深くて、ちょっとした愛情が家族だけではなく、民宿のお客さんにも広がっていく温かみを持っている人だとも思いました。実際に民宿を切り盛りするには、そういう愛情がないとやっていけないでしょね。撮影でお借りした民宿のおかみさんも、朗らかだけど『これをやりたいから、こうする』という意志の見える雰囲気の方だったので、そういうのも肌で感じて取り入れました」。

――8年前の凛香は実家の民宿に戻ってダラダラしている感じでしたが、1人の人物としてのつながりも意識しました?

「そこは自然に……。せっかく家族に協力してもらってバックボーンを積み上げた役なので、終始岡野真也が演じる泉凛香でありたくて。細かいことより、私が20代の凛香を演じたなら、自然と30代も同じ凛香になる。そこは自分を信じてあげないとブレてしまうと思いました」。

――過去の凛香は年齢も(撮影時の)岡野さんと変わらないし、等身大な感じで?

「そうですね。わりと素の要素が多いかと思いました」。

――ソファーに寝転がって、ダラダラとテレビを観ているところも?

「私は基本的にテレビを観ないんですけど、ソファーにいたらダラダラしているかもしれません」。

――凛香みたいに脚の間に座布団を挟んで?

「あれは助監督さんのアイデアです。普段の私は挟んでないです(笑)」。

――「女優になれなかったのはお母さんのせい」と冷たく当たってましたが、八つ当たりっぽかったですかね?

「自分の情けなさも感じているんでしょうけど、すべてをお母さんのせいにして実家に戻ってきたので、はけ口としてお母さんに甘えて、その甘えが反抗として出てしまっている。トゲが取れない子でしたね」。

「これを演じるのか」と重圧でしたが

自分を信じて気持ちをぶつけました

――岡野さん自身は、お母さんとの関係が微妙になったことは?

「あったかな? もちろん私にも反抗期はありましたけど、私は基本的に、母をずっとライバルだと思っています」。

――女性としての?

「そうですね。別にバチバチはしないし、仲は良いですけど、ベッタリ甘える感じではなくて、根底にはいつもライバル意識があります。私の母も芯が強く、ちょっと頑固で、子どもの頃は振り回されたりもしました。でも、母が母なりに好きなことをしている姿を見てきて、私も今、好きなことを仕事でやっています。母が活き活きと生活しているように、私も生活を楽しくしたいんです」。

――岡野さんが上京して離れて暮らすようになって、関係性が変わった面はありました?

「家族全員、実家にいた頃は甘えていた部分が多かったのが、離れると1人 1人を違う性格の人間として見られるようになって、会話が面白くなりました。一緒に住んでいたときには見えなかったそれぞれの性格が客観的に見えて、家族がより愛おしくなりました」。

――凛香のネックレスのように、お母さんから受け継いだものはあります?

「最近、母親が若い頃にかぶっていた帽子をもらいました。でも、基本的にうちの家族は着られるものは全部共有しているんです。私が父の服も着ますし、私が着ていたメンズの服を弟が着たり、ごちゃ混ぜな感じです。だから思い入れも何もないんですけど、自分が親からもらって普段着ている服を、昔のアルバムで若くてラブラブの両親がデートで着ていた写真を見ると『アーッ!!』とは思いましたね(笑)」。

――家族で服を共有しているのは、節約志向的なことで?

「私が気に入って、もらっているだけです。親子なので好みが一緒なんですよね。最近もらった帽子も母が若い頃に好きだったもので、同じくらいの年齢になった私が見てもカッコイイと思いました」。

――映画のクライマックスでは、凛香が母親と話すシーンが感動的で涙を誘いました。あそこは一世一代の演技という感じでした? あるいは、自然にああいう感情になって?

「元の舞台の映像を拝見したら、すごかったんです。正直、『わーっ。これをやるんだ……』と思って、プレッシャーでした。でも、自分のことを信じてあげないとできないから……。あとは母親役の鶴田(真由)さんの目を見て、自分の気持ちを伝えるだけでした」。

――そうしたら、涙も自然に?

「そうですね。もちろん監督さんの要望はいろいろ聞いてましたし、『ここにカメラがありますから』とか『できればカレーは全部食べてほしい』とか役者として気をつけないといけない面もあって、自然な感情と半々くらいでしたけど、涙に関しては意識しませんでした。出ちゃったものは仕方ないし、出なくても仕方ないという感じですね」。

――結果的には、難しさを感じたシーンでもなかったと?

「難しさは感じなかったです。脚本の言葉ひとつひとつにウソがないので、私はただ、それをちゃんと理解して、鶴田さんに受け取ってもらえるようにぶつけるだけでした」。

――自分で試写を観ると泣けました?

「私が試写を観ると、どっちかというと作り上げたバックボーンが一緒に浮かんでしまうので、自分の家族を想って泣いてしまう部分が多かったです」。

――やっぱり女優としては、母親役のほうのハードルが高い作品でしたか?

「それはありました。でも不思議なことに、そのあとに2・3回母親役をやっているんですよね。『もうそういう年齢になったんだな』と実感しました。完成した作品を観て、まだ見ぬ自分の子どもの育て方をちょっと考えてみたり(笑)」。

――どんな子育てをしようと?

「私の家族が私を育ててくれたのと同じように、野放しでマイペースにさせてあげたいです。私は『勉強しなさい』と言われたこともなくて、今の自分がいる環境が好きなので、自分の子どもも本人が好きなようにやらせてあげたいと思いました」。

――ちなみに、劇中で時間を巻き戻せるリモコンが出てきますが、岡野さんは時間を巻き戻したいと思ったことはありますか?

「基本的に起こったことは全部”可”ですけど、小さいことならあります。『きのう食べすぎちゃったのを巻き戻したい』とか(笑)」。

――現在はドラマ「ブラックリベンジ」に出演中。木村多江さんが演じる主人公のライターと共にスキャンダルを追い掛ける週刊誌記者の役です。

「出演に当たり記者さんの仕事をいろいろ調べて『バッグにカメラが仕掛けてあったりするんだ』とか知って、気をつけねばと思いました(笑)。監修に元『週刊文春』記者の中村(竜太郎)さんが入ってらっしゃるので、さり気なく『張り込みの記者さんはどういうところにいるんですか?』と聞いて、『ここには絶対いる』という街の情報をもらったので、そこには絶対いかないようにします(笑)」。

――ああいうサラリーマン向けの週刊誌に馴染みはなかったですよね?

「ありませんでした。でも、中村さんの著書を読ませていただくと取材の裏話がたくさん書いてあって、『これだけの苦労があってあのスクープが出たんだ』と思って、その結果が出ている週刊誌を読むと面白いなと思いました」。

――前に取材させてもらったときは「津軽三味線を習い始めた」という話がありましたが、そんな暇はなさそうですね。

「なかなか手をつけられないですね。でも、ホルガという小さいカメラを買ったので、それは習慣化して撮ろうと思ってます。私はアートを見るのは好きでも、何が美しいとか勉強はしてきてないので、自分の感覚で撮っています。ピントも合わせられないオモチャのようなカメラなので、そこを味としてます」。

――クリスマスは盛り上がるタイプですか?

「盛り上がらないです(笑)。私にはまったく関係ないです。去年はイルミネーションを見た覚えもないですね」。

――世間で盛り上がっていても「ふーん」くらいな?

「誰かに引っ張ってもらえれば何かするかもしれませんけど、自分から企画することはないかな。私は家族と過ごすのが好きすぎるので、実家に帰りたいだけです」。

――それだけ家族愛の強い岡野さんには、やっぱり「ゆらり」はハマっていたんでしょうね。

「はい。もう岡野家代表で出演した感じがあります(笑)。家族を背負って良い映画を作って、家族への恩返しのごとく公開を迎えたいと思います」。

岡野真也(おかの・まや)

生年月日:1993年2月22日(24歳)

出身地:栃木県

血液型:A型

【CHECK IT】

2005年に「スーパー・ヒロイン・オーディション ミス・フェニックス」でファイナリストになり、2007年にドラマ「介助犬ムサシ~学校へ行こう!~」(フジテレビ系)で女優デビュー。これまでの主な出演作はドラマ「ハードナッツ! ~数学girlの恋する事件簿~」(NHK BSプレミアム)、「アゲイン!!」(MBSほか)、「ボク、運命の人です。」(日本テレビ系)、映画「飛べないコトリとメリーゴーランド」、「下衆の愛」、舞台「一週間フレンズ。」など。ドラマ「ブラックリベンジ」(読売テレビ・日本テレビ系/木曜23:59~)に出演中。主演映画「ゆらり」が11月4日(土)より池袋シネマ・ロサほかで全国順次公開。

詳しい情報は公式HP

「ゆらり」

詳しい情報は公式HP

池袋シネマ・ロサ(11月4日~)、ミッドランドシネマ名古屋空港(11月11日〜)、大阪シアターセブン(11月25日〜)ほか全国順次公開。

(C)2017映画「ゆらり」製作委員会